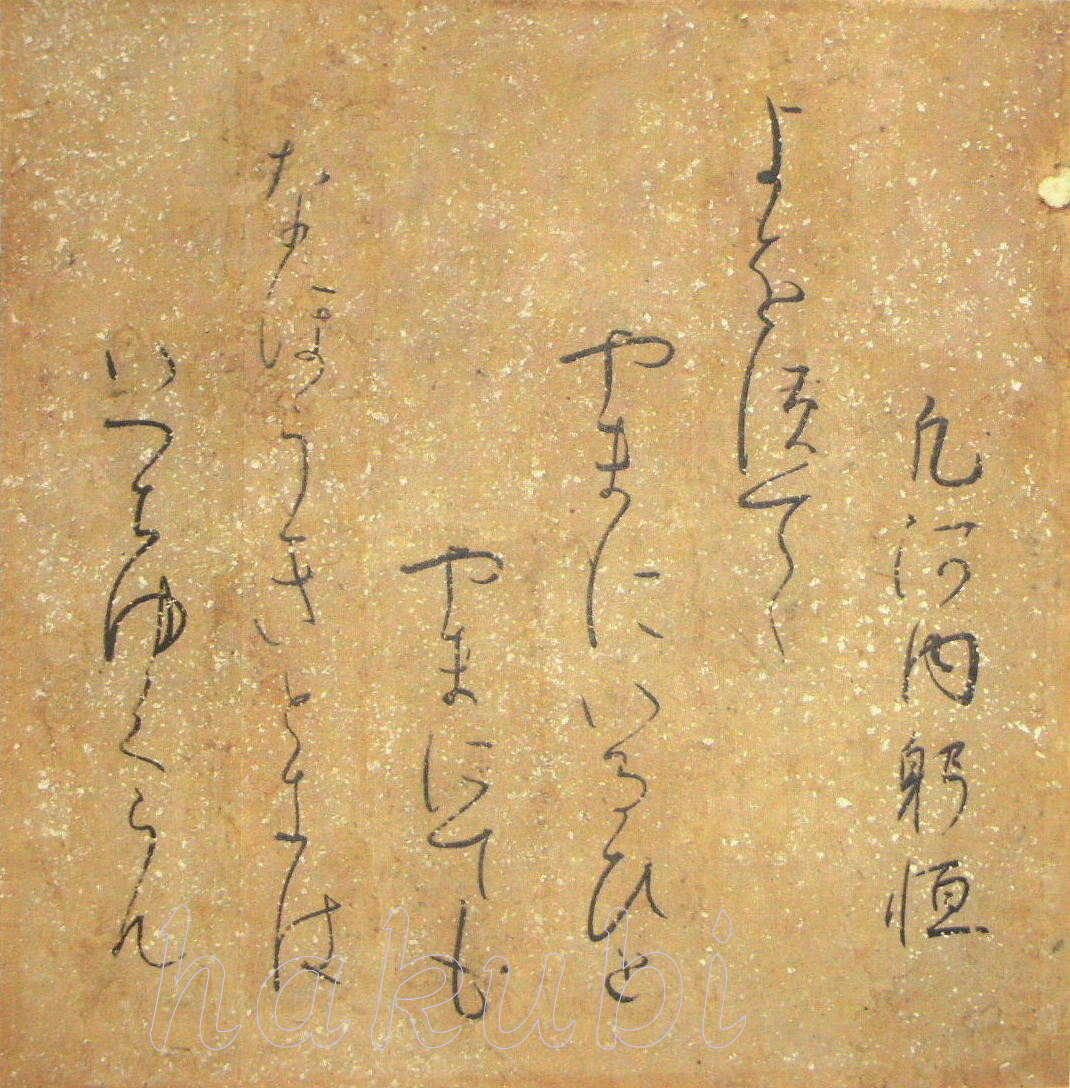

高野切(高野切古今集)第三種書風 巻子本巻第十八・古今和歌集断簡

第五巻と末巻とに奥書された後奈良天皇の花王により、永らく伝紀貫之筆とされてきたが、現在では三名の能書きによるものという説が定着している古今和歌集として現存する最古の書写本である。高野切の名は秀吉から古今和歌集の一部が高野山金剛峰寺文殊院の住持である木食応其に色紙型に切断した茶掛けとして分け与えられた物が、高野山から周知されたことに始まり一連の他の書写の物も同様に高野切と呼ばれるようになる。11世紀中ごろの書写と推定される。(貫之自筆本三本の謎についてはこちら)

第三種書風(書写人不詳)、第十三巻~第十九巻。十八・十九巻は現存。伝藤原行成筆蓬莱切・同御物朗詠集(粘葉本和漢朗詠集)・同伊予切和漢朗詠(上巻の前半部分)・同法輪寺切和漢朗詠・同近衛本和漢朗詠等との筆跡に酷似している。所謂『行成様』の手によるもの。

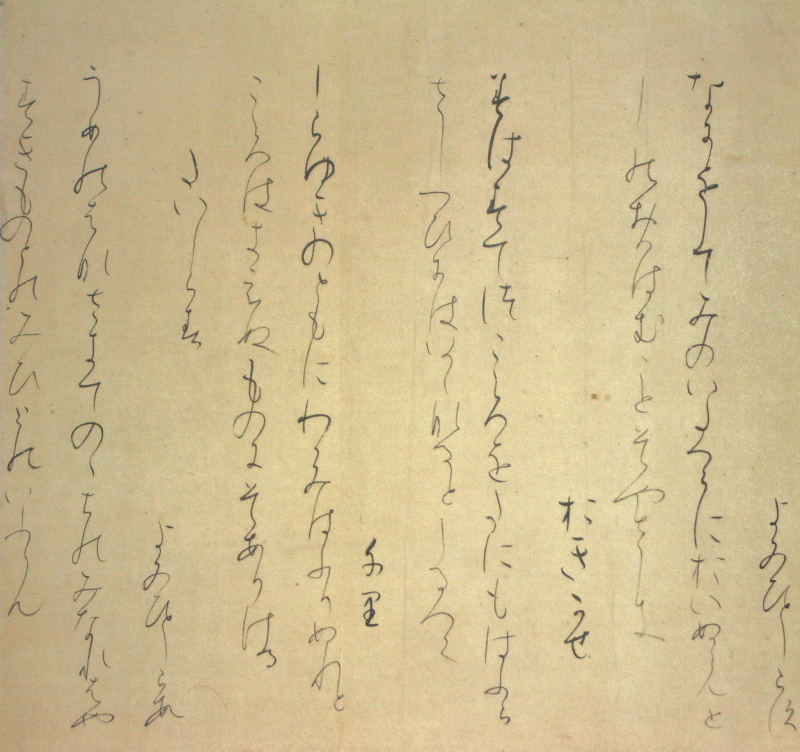

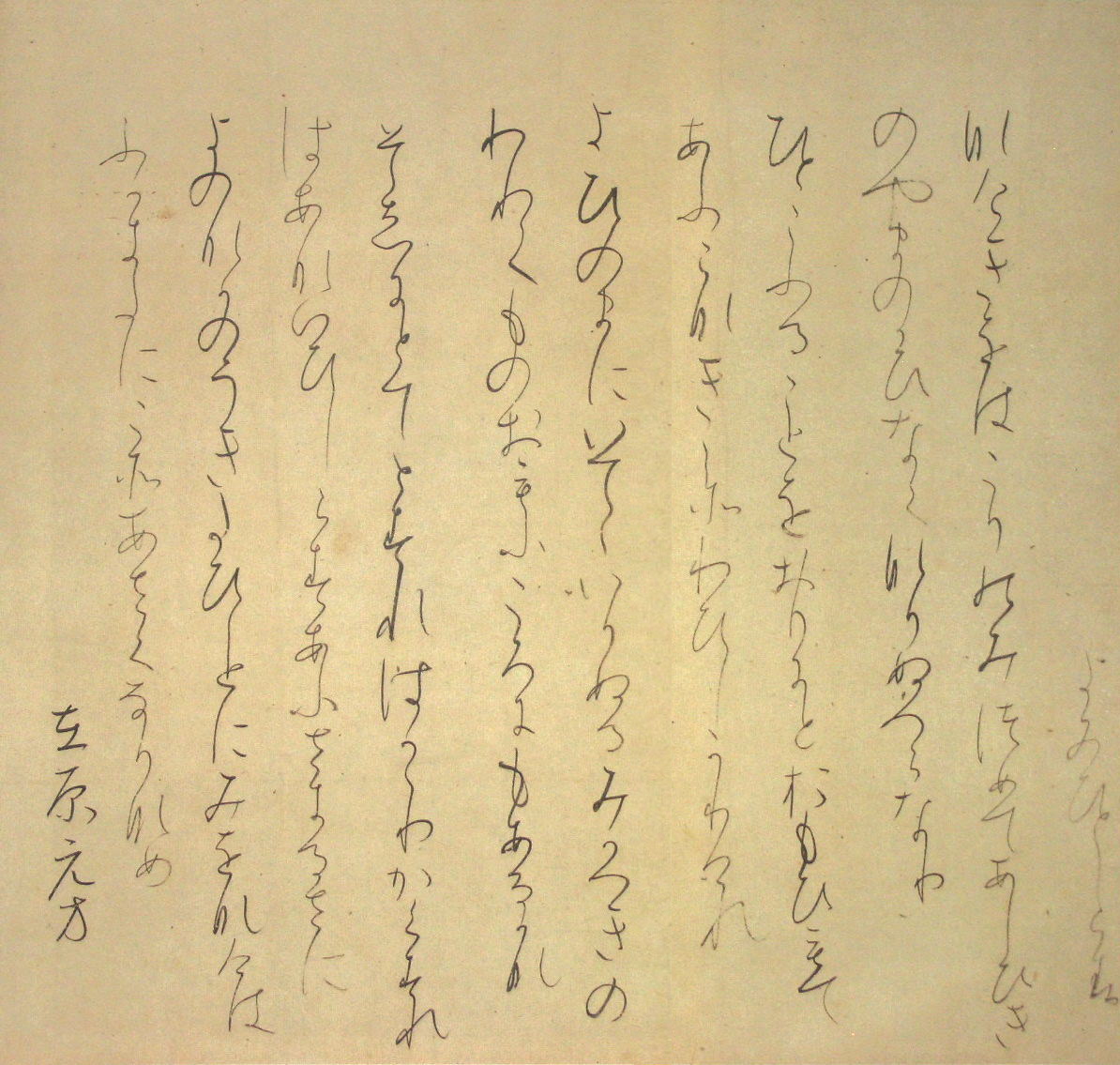

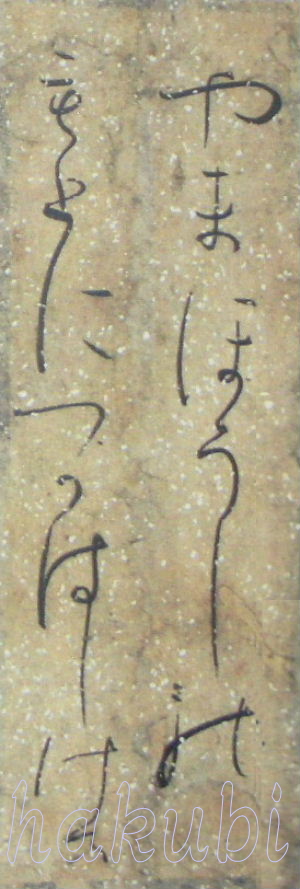

端正と迄はいかない乍らものびのびとした流麗な仮名が適度な潤渇を交えて美しく、雅やかであり気高くもある。穏かで優しさを秘めた書体として、読み手に取っても手習の手本とするにしても程よい素材となる。特にこの『よをすてて』部分ではすこぶる異例で、筆跡は確かに第三種書風の手によるものなのであるが、歌詞の配置が他の歌のそれと全く異なるのである。すなわち後先を通して三十一文字は歌二行に書れていたものが、突如として散らし書きになっているのである。然もほぼ寸松庵サイズである。これが本来の巻子本に書写されていたものだとしたなら、詠者の書出し位置から判断して上側の空間を相当大きく開けていたことになる。前後の歌数首が存在していないので定かではないのであるが、この歌のみだとしたならこの部分に相当の違和感が有り一目で読者を釘付けにしてしまう。是を高野切れの不思議と云わずして何と言おうか。考えられる事としては同じ能書による同じ料紙を使用しての寸松庵風の書写冊子が存在していたのかもしれないという事である。(或は巻十九にも遊び心かと思われるような部分が現れるが、この能書は洒落っ気を持ち合わせた人物であったのであろうか。ともあれ一番若いと目されていた人物ではあるが、これらの事が許されるだけの能力のある人物であったという事になる。)

料紙は麻紙風の鳥の子で雲母砂子を振った薄茶色の素紙(或は具を塗っていない染紙)で、振り量の多い物や少ない物など巻や部位によりまちまちである。この第三種書風の各巻の料紙は雲母砂子が多く振られている物や振り量の極少ない物、雲母粒のやや大きなものなどが目につき、料紙は寄せ集められたものではないかとの憶測も感じられる。

高野切臨書用紙は本鳥の子製染紙に雲母砂子振

|

|

|||

| 巻子本 『高野切』・巻第十九 断簡 第三種書風 |

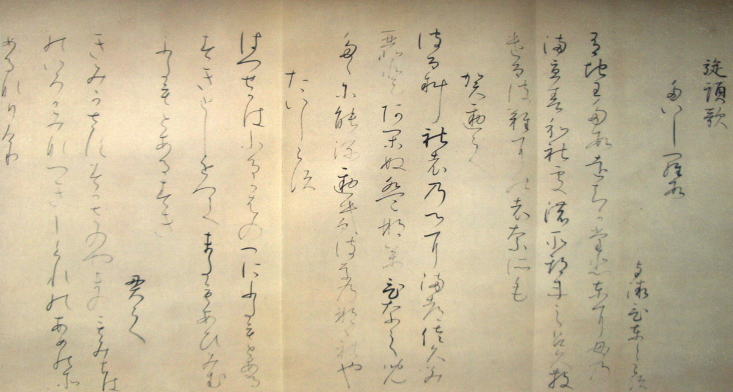

巻子本 『高野切』・巻第十八 断簡 第三種書風 |

巻子本 『高野切』・巻第十八 断簡 第三種書風 |

『高野切』 巻第十八 第三種書風 |

『高野切』 巻第十八 断簡 第三種書風 |

|

|

|

|

||

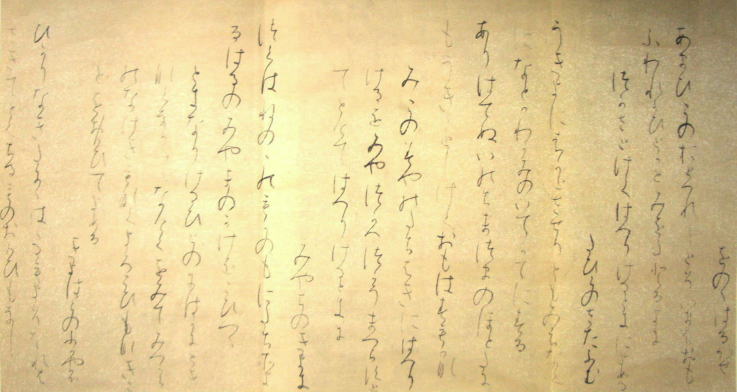

| 巻子本 『高野切』 巻第十九 断簡 第三種書風 |

巻子本 『高野切』 巻第十九 断簡 第三種書風 |

巻子本 『高野切』 巻第十九 断簡 第三種書風 |

巻子本 『高野切』 巻第十八 断簡 第三種書風 |

『高野切』 巻第十八 断簡 第三種書風 |

『高野切』 巻第十八 断簡 第三種書風 |

| 第三種書風 | 第二種書風 | 第一種書風 | 第三種書風 | 第二種書風 | 第一種書風 |

|

巻子本 『高野切』 巻第十九 断簡 旋頭歌 第三種書風 解説及び使用字母 へ |

| かな | 使用字母 |

や ま ほ う し の もとにつかはしける 凡河内躬恒 956 よをすてて やまにいるひと やまにても、 な ほ う き と き は いづちゆくらん |

也 末 保 宇 之 能 毛止仁川可波之計留 凡河内躬恒 956 與遠須天々 也末仁以留比止 也末仁天毛、 奈 保 宇 幾 止 支 波 以川知由久良无 |

| 解説 山法師の元にお遣りになって、 おほしかふちのみつね(おおしこうちのみつね) 凡河内躬恒 956 世を捨てて山に居る人山にても、なほ憂き時は何処行くらん。 俗世を捨てて山に籠って生活いる人は山に居ても、それでも尚辛いと思う時には一体何処へ行ったら良いと云うのだろうか。 参考(伝藤原公任筆・古今和歌集) よをうしと山にいる人山ながら、またうきときにいづちゆくらむ |

やまほうし 山法師;比叡山延暦寺の僧のことで、特にその僧の内武装した僧たちの事を云う。寺の下級僧徒で、仏法保護の名のもとに武芸を練り戦闘に従事した。 世捨て人として出家したにもかかわらず、斯くも俗世間と対峙することになろうとは。世捨て人が更に世捨て人として生きてゆくためにはどこへたどり着けばよいと云うのか。悟りとは何かとの自問自答の歌。 歌意に敬意を表してこの歌のみ散らし書きとなったものであろうか。 |

| ページ |

清書用 高野切 9寸7分×1尺2寸(29.4cmx36.4cm)

本鳥一号使用の染、雲母振り(現在流通のもの)もしくは高知の鳥の子仕様の染、雲母振り。

清書用 高野切 9寸7分×1尺2寸(29.4cmx36.4cm)

|

き ら す な ご 高野切 雲母砂子の様子(写真は巻第八) |

資料館限定販売となりますが、一部やや難あり1枚720円(税込)。色には多少の偏りが御座います。

正規品の価格はこちらをご覧ください。

数に限りが御座いますので、お越しの祭には予め御問合わせ頂く事をお勧め致します。

ご注文は TEL(086‐943‐8727)、又は![]() にて

にて

練習用 高野切 はこちら

新鳥使用の染、雲母振り

やや難有の品練習用は、資料館限定販売となりますが、40枚入り2,500円(税込)。色には多少の偏りが御座います。

数に限りが御座いますので、お越しの祭には予め御問合わせ頂く事をお勧め致します。

ごならてんのう

後奈良天皇;戦国時代の天皇。後柏原天皇の第二皇子で在位は1526年~1557年、当時は皇室が最も衰弱した時代で即位式も出来ずに十年が経ち、北条・大内ら戦国大名の献金によってようやく挙行が叶った。疫病の流行や飢饉の際に宮中で修法を行い、般若心経を書写して祈願したことは窮乏生活を露呈しているとともに有名である。日記に「天聴集」がある。また天文十三年三月十五日付の日記に『陽明(前太政大臣近衛種家四十二歳)より、古今集奧書の事申さる。貫之の筆なり。近比、比類なき事なり。』とあることから高野切古今集第五巻・第二十巻の奧書の花王が後奈良天皇の物と分かる。(生年1496年~没年1557年)

こんごうぶぢ

金剛峯寺;和歌山県高野山にある高野山真言宗の総本山。816年に空海が開山し、819年寺塔を建立する。平安中期には東寺と真言宗本山の地位を争ったが、敗れて東寺長者の管轄を受けるに至り勢いが衰えた。然しながら、平安末期になると復興を遂げ、白河天皇・鳥羽天皇からの崇拝を厚くして1132年には覚鑁が伝法院を建てて隆盛に赴いた。空海の入定処として多くの参詣者を集め、大師信仰・納骨信仰の中心となるなど、この頃に成ると宗派を超えて納骨、造塔の風習が盛んとなり、真言密教の典籍を主とした高野版の開版なども始められた。戦国時代には織田信長の家臣の武将の攻撃も受け、豊臣秀吉も当初攻撃を試みたが、その応対をした応其に帰依して保護を加えるようになった。全山は12区に分かれ、中心部は壇場と呼ばれ金堂・根本大塔がある。また奥の院には空海の遺体を安置しており、経蔵には高麗版一切経が納められている。金剛峯寺本坊は秀吉が寄進した青巌寺で、大建築の主殿・書院となっている。また、不動堂は平安時代の和様建築の様式を伝える鎌倉時代初期の名作で、高野山最古の現存する建築となっている。

≪貫之筆とされてきた理由≫

紀貫之自筆本が三本存在し、帝と后宮に奉る二本、家に止る一本(貫之の娘の手習い用の手本とした一本で、後に崇徳天皇に奉られる)がその後の当時の書写本の記載からその存在が確認されており、当時において自筆本が存在していたことによる。藤原清輔筆『袋草紙』によると

ようめいもんいん おうじょ さだこないしんのう

Ⅰ、陽明門院(三条天皇の皇女禎子内親王)御本【貫之自筆、序無し・全20巻】 ⇒1142年11月火事にて消失。 ちゅうぐうよしこ ふじはらのなりのぶてい つちみかどてい

醍醐天皇に奏上された奏覧本。藤原道長の「御堂関白日記(長和二年四月十三日条)」によると、三条天皇の中宮妍子が藤原斉信邸から土御門邸に帰る途中琵琶第に立ち寄って姉の皇太后彰子を訪ねた折、斉信からの贈物である貫之自筆の手本をそのまま皇太后(陽明門院の母后が)に献じたとある。また栄花物語によると貞子内親王の御裳着の際に「円融院より一条院に渡りける物」としての貫之自筆本の古今集と兼明親王の後撰集、小野道風筆の万葉集其々20巻セットを手習の為の手本として皇太后彰子より贈られたという事になっている。

おののこうたいごうぐう ふじはらのよしこ ごれいぜいてんのう

Ⅱ、小野皇太后宮(藤原歓子・後冷泉天皇の皇后)御本【貫之自筆、仮名序在り・全21巻】 ⇒皇太后の御所火災にて焼失。(詳細不詳、前田家蔵古今集下冊見返しより)

若狭守藤原通宗本の奧書に小野皇太后所有の貫之自筆本を一字も違えず原本さながらに書写した。とあり、前田郁徳会所蔵の清輔本古今集にも同様の記述が有る。

ひだりのおほいまうちぎみみなもとのありひと きよすけこきんしゅう

Ⅲ、花園左府(左大臣源有仁)御本【貫之妹自筆、仮名序在り・全21巻(妹=妻、清輔古今集の奧書には貫之自筆とあり)】

飛鳥井雅縁の「諸雑記」より藤原教長の書写と確認できる今城切古今集の奧書に花園左大臣源有仁から崇徳天皇に献上した貫之妻自筆本を書写したものとある。教長の「古今集註」によっても、輔仁親王から有仁に渡り讃岐院御在位の時にこれを献上している。清輔古今集の奧書から正本は冷泉院左府に在り、閑院東宮大夫(藤原実季)本から伝えられたものとある。

の三本となる。以上何れにも真名序は存在しておらず、序がないか仮名序が存在しているのみである。元々奏覧本には序(仮名序)しかなく真名序は後で付け加えられていたものだという事が想像される。宮内庁書陵部蔵本の「俊成本古今集」の奧書にも家伝の秘蔵本として、貫之自筆本である紀氏家正本を伝えていた。是は巻頭に仮名序が有るのみで真名序の無いものであった。ところが俊成の師匠である藤原基俊の持つ書写本には巻頭に真名序、次に仮名序が有ったと云われその真名序は基俊自身が書き加えたものだということである。当時まだ知識人の間では、正式文書には真名を用いるという風習が根強く残っていたことが窺える。

こうたいごう あきこ たけこ

※中宮妍子は藤原道長の次女、長女は皇太后彰子。三女威子が後一条天皇の皇后である。三女を入内させた頃に詠んだ歌が、「この世をば我が世と思ふ望月の欠けたることも無しと思へば」となり、権力争いの頂点に立ったことを喜んだと云われている。

ふじわらのさねすえ ふじわらのきんすえ だいごてんのう おうじょ やすこないしんのう

※藤原実季の曾祖父藤原公季の母が醍醐天皇の皇女康子内親王である。おそらくはこの時に手習の手本書として伝授されていたものと推察される。

ふじわらのもととし

藤原基俊;平安時代後期の歌人、歌学者でもある。同じく歌人で金葉和歌集撰者の源俊頼とは相対し、保守的な立場をとる。万葉集に解釈の為の補助としての訓点を付けた一人でもあり、藤原俊成には古今集の訓釈を伝えている。編著に「新撰朗詠集」、自家集に「基俊集」がある。(生年?~没年1142年)

ページ![]()